祝! シーラッハ『犯罪』本屋大賞・特別インタビュー

2012年から翻訳小説部門が設けられた本屋大賞。そして、その第1回受賞作は、なんと「あの」フェルディナント・フォン・シーラッハの『犯罪』です!

これはドイツ文芸の、ドイツミステリの快挙です! おめでとうございます! やった~~~~!!

評論業界の中では『犯罪』をミステリに分類していいのか? という議論もありますが、まあ細かいことはいいじゃないですか。めでたいので祝いましょう!!^^

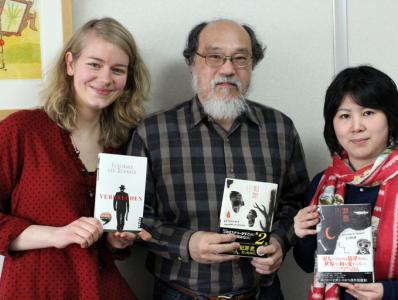

そこで今回、特別企画として、翻訳者でありシーラッハさんご本人とも交友の深い酒寄進一さん、そして『犯罪』を担当された東京創元社のS木さんにインタビューさせていただきました。ありがとうございます! それでは…

Q1: (月並みな質問で恐縮ですが)受賞を知ったときのお気持ちは?

酒寄さん:

嬉しい! というか、実は単純にビックリしたよねぇ…

編集S木さん:

そうなんですよ。本屋大賞って翻訳作品はまったく縁が無いと思っていたので、私、最初メールで知ったとき「ホントに?」って思いました。

酒寄さん:

あと、ようやくランキングで1位をとれたっていうのが…シーラッハさんに伝えたら、彼も思わずガッツ! してたから(笑)

編集S木さん:

私も、ミステリ出版業界の人が集まる忘年会で、他社の編集者から、「年末ランキング合戦での 2位は残念だったね。でも、君の歳で 1位とっちゃうとむしろよくないから」って言われて…そのときは確かにそうだよなーって思ってたんですけど、あとでこうなっちゃうと、どうすればいいのか…(笑)

Q2: 『犯罪』を読んだり訳したりする中で、「コレは来る! 日本で確実にブレイクする!」と感じた瞬間はありました?

酒寄さん:

ぼくの場合、ブレイクしようがしまいが、とにかく好きなものを訳すというスタンスなので、そのへん意識はしていなかったんだけど、『犯罪』の最初の一編(『フェーナー氏』)を読んでガツンと来ちゃったね。で、その次を読んで…作品世界の幅の取り方、入口や出口、濃さがもうたまんないなと思って…読んですぐに、東京創元社にメールしたんだよね。

編集S木さん:

そう、酒寄先生から「凄いの見つけましたよ!」というメールをいただいて、それから試訳で『タナタ氏の茶碗』と『棘』を読んだら、もう「なんじゃこりゃああ!」って感じで…ホントに凄かったです。

酒寄さん:

東京創元社からの返信メールで忘れられないのが、「この作品はウチの社風に合ってます」っていう一文。ある意味、説明になってないんだけど、これがたまんないよねー。嬉しかったねー!

編集S木さん:

私は…そうですね、「ブレイクしそう」「させる」みたいな計算はあまり無かったんですよ。たとえば装丁を決めるとき、普通はターゲット読者層を想定して、マーケティング的に色づけするんですけど、私はわりとそういうことが苦手なんです。「作品本来の姿」をイメージして、それに近づけるというやり方しかできないので…それが逆によかったのかもしれませんけど。

Q3: 『犯罪』についての書評で、「小説というよりアート的」と印象を語っているものが目を引きますが、これについては?

酒寄さん:

アート的という感想には大いに同感。また言い方を変えれば、シーラッハさんは「行間」(„zwischen den Zeilen”)をつくるセンスが凄いんですよ。普通の小説での、「ここはこう埋めるでしょ」というセオリーを大胆にすっ飛ばす。すると、その部分は読者が補完しなきゃならないわけで、必然的にインタラクティヴな形で作品が成立する。そこで、また解釈の多様性が生じることになる。

Q4:『犯罪』を翻訳する際に意識したこと、留意したことは?

酒寄さん:

あの頃、ちょうどベルリンのLCB (Literarisches Colloquium Berlin: ベルリン文学館) の翻訳者ワークショップに参加して、すごく刺激を受けたんです。ドイツ文学をいかに「世界文学」に広げるかというテーマ。そのためには「翻訳者の質を上げる」ことが必要で、同時に翻訳者の国際ネットワークも必要だという話です。

その場にはアゼルバイジャンでヘッセ全集を訳している人とか、グルジアでギュンター・グラスを訳している女性共訳者とか、もちろん英米からも来ているんだけど、もういろんな魅力的なスゴイ人がいるわけ。その人たちでつくったネットワークが今も機能していて、みんな活発に情報交換しているんです。お互い刺激しあっていて、そのなかで翻訳に対する自分の意識が変わったんです。

実はその時点で、『犯罪』は一旦翻訳し終えていたんだけど、「世界文学」の心で敢えて検討し直したんですよ。だから、あれは「世界文学」に片足を突っ込みながら翻訳した最初の作品です。

たとえば原書のCDブックがありますね。あれを聞いて、リズムを合わせながら、最終的に完全に一致するわけじゃないけど、ドイツ語のリズム・アクセントを活かしつつ日本語を書こうとしたんです。その上で、シーラッハさんがバッハを聴きながら執筆したって話を聞いちゃったでしょ。だからそれも聴いて、リズムを合わせながら翻訳したし…

Q5: 『犯罪』を編集・出版する際に意識したこと、留意したことは?

編集S木さん:

最初に『犯罪』をまとめて読んだときに書いた自分のメモを読み返してみたら、「失敗しちゃいけない」って書いてあったんです。

実は『犯罪』は、『この世の涯てまで、よろしく』(フレドゥン・キアンプール)に続いて私が担当した 2冊目のドイツ作品です。我が社でのドイツ文芸の展開を決める試金石みたいな作品でもあったので、すごいプレッシャーがあったんですよ。最初の 2冊はホントに失敗できないなー、と思ったから、ひときわ気合が入った面があるのは確かです。

酒寄さん:

プレッシャーはあったよね…ぼくも児童文学中心だったのが、ミステリやるぞ! って乗り込んできたところで、ある程度結果を出さなきゃ、「ドイツミステリはダメかー」みたいなことになっちゃいけない! という意識はあったからね。

編集S木さん:

まあ、プレッシャーはあるんですが、結局は「好きだから」やっているわけですから、楽しいんですよね。楽しくて夢中でやっていたらこういう結果になっちゃった、という感じなので(笑)

Q6:今後のドイツミステリにかける、東京創元社の意気込みをひとつ!

編集S木さん:

去年はシーラッハをがんばりました。今年はシーラッハだけでなくがんばります!(笑)

…以上です。お忙しい中時間を割いていただき、本当にありがとうございました。 惜しみなく核心をいろいろと語っていただき、感謝です。

ところで、私はドイツ語の原書と日本語版の両方で『犯罪』を読んだんですが、その際に深く印象的だったのは、雰囲気、味わい、読後感といったものが、翻訳というプロセスを超えて「同じ」だったことです。でもこれは、機械的に正確という意味での「同じ」ではありません。世界が同じ、意識の満ち方や心への響き方が同じ、という感じです。あくまで一読者としての私見ですが、これは本当に凄いことだと思います。

このような翻訳がなぜ出来たのか? 私はずっと気になっていました。今回、酒寄さんが語られたベルリン文学館のワークショップでの体験は、その秘密を考える上で大きなヒントになるでしょう。

異文化の環境を軸に、コミュニケーションの限界の切なさを描いた『ロスト・イン・トランスレーション』という映画がありました。興味深い作品です。そして今回の酒寄さんの翻訳は、まさに、『ロストしない・イン・トランスレーション』とも言うべき存在です。オリジナルの諸要素が失われず、かといって、余計なものがつけ加えられたわけでもない。そして、何かに満ち溢れている。これは素敵な「智恵と心」の結晶です。

たかだかミステリ小説をめぐって、何を大げさな…、と感じられる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、かのヘニング・マンケルが語ったように、私も、「ミステリ作家にノーベル文学賞が贈られる日が、いずれやって来る」と思います。

『犯罪』という作品、そして本作の翻訳をめぐる様々なエピソードは、その確信を深めることはあっても、薄めることはありません。

それではまた、Tschüss!

※1.

インタビュー収録は東京創元社で行いました。東京創元社の皆様には改めて御礼申し上げます。

※2.

酒寄さんとS木さん、ご自身の手による魅力的な記事もぜひご覧ください。

「ここだけの訳者あとがき」:酒寄さんのシーラッハさん訪問記

「ドイツミステリへの招待状」:酒寄さんによるドイツミステリの概況紹介

「すごいよ! シーラッハさん」:S木さんの『犯罪』編集奮闘記

シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州キール出身。NHK教育 『テレビでドイツ語』 出演。早川書房『ミステリマガジン』誌で「洋書案内」などコラム、エッセイを執筆。最初から日本語で書く、翻訳の手間がかからないお得な存在。しかし、いかにも日本語は話せなさそうな外見のため、お店では英語メニューが出されてしまうという宿命に。

まあ、それもなかなかオツなものですが。

![YG_JA_1937[1]](/wp-content/uploads/2014/05/YG_JA_19371.jpg)